行政や政府が好きな言葉に「PDCA」があります。Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Action(改善)の頭文字をとった言葉で、計画して実行し、評価して、改善する、そのサイクルを繰りかえすことで、品質や業務を改善することを意味します。県議会の答弁などでも「PDCAによりサービス向上を図る」とか、「 PDCAサイクル により評価と改善を行う」など、頻出するフレーズです。しかし、政策評価が客観的に行われることは少なく、私は常々ここにReserch(調査)が必要だと考えています。

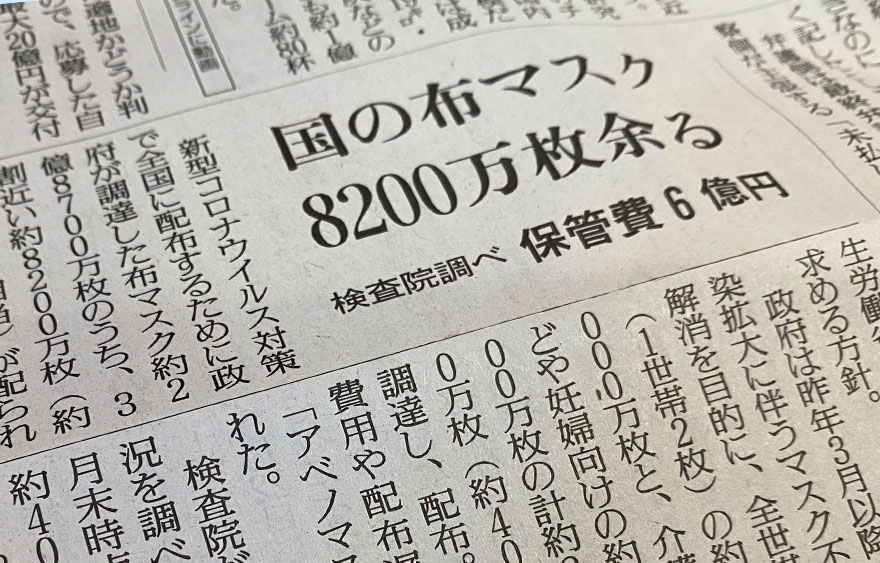

それを改めて痛感することが、昨日報道されました。布マスクの余剰在庫と保管費の問題です。

昨年政府が配布した布マスク、いわゆる「アベノマスク」は、国内がマスク不足に陥ったため、洗って繰り返し使えるマスクを役立ててもらう目的で、安倍政府が国内の全戸に2枚づつ配布したもの。1億2千万枚の配布で260億円の予算が使われました(粗悪品の検品作業費もここに含まれています)。全戸配布を終えたのは6月下旬、そのころには、不織布マスクの不足が徐々に解消され始めており、多くの国民を困惑させました。

不要の声が高まる中、マスクを生活困窮者などに回すため回収ボックスを設置する自治体などもありました。しかし当時の安倍総理は更に介護施設や保育所に布マスクを配布すると発表、247億円の追加予算が組まれました。それには、党内外から批判が集まり配布は中止に。その際の在庫が8300万枚あり、今年3月までの保管料が6億円にも上るということです。

岸田内閣の磯崎仁彦官房副長官は27日の記者会見で、この布マスク配布について「当時の状況においては適切だった」とコメントしています。

さて、アベノマスクは様々な物議をかもしたため、この政策を評価する調査が民間で行われています。朝日新聞の調べでは81%が「役に立たなかった」と回答、情報基盤会社プラネットが調査では、アベノマスクを「使っている」と答えたのはわずか3.5%にとどまっています。

もしも政府が調査を行い、正しくこの施策を評価できていれば、後の副官房長官が 「適切だった」と総括することはないでしょう。そもそも配布前に、布マスクのニーズ調査、不織布マスクの流通予測などをリサーチしていれば、計画を踏みとどまり260億円の予算と、大変なあの時期のマンパワーを他に回すことができたかもしれません。

先日の投稿にも書いた通り、エビデンスにもとづく施策設計に日本は大変遅れています。感覚値での評価、政府内の自己評価が、どんなことを招くか、使われない布マスクが物語っています。

調査は国民・県民の声を集める行為です。まさに「国会に県民視点を!」、施策に生活者視点を反映させるために、必須のプロセスなのです。